Voglio una cornice! Una vita per le immagini, al di là dei social

Voglio una cornice! Una vita per le immagini, al di là dei social

Cominciamo a pubblicare degli assaggi dal libro in lavorazione sulla Pedagogia Hacker. Nel capitolo che segue, Davide Fant racconta un’attività realizzata per liberare foto e immagini che custodiamo nei nostri dispositivi o che abbiamo affidato ai social network. Per farle respirare, dargli voce, renderle spazio di incontro.

Con Carlo (“Karlessi” Milani) eravamo alla Naba, Nuova Accademia di Belle Arti di Milano – corso Teoria delle arti multimediali – il compito era stimolare negli studenti uno sguardo critico sulle tecnologie digitali, partendo anche dal presupposto che ne avrebbero fatto largo uso nel loro percorso professionale.

Ad un certo punto avevamo chiesto, approfittando delle loro competenze, di produrre dei disegni o semplici prodotti digitali per restituirci le loro risonanze agli stimoli che fino a lì avevamo portato.

Tra i tanti lavori interessanti uno studente ci invia un’immagine che – ci spiegherà poi in fase di restituzione – rappresenta il potere della fotografia, sua passione, di aprire sguardi nuovi.

Marco, così si chiamava, sottolinea il valore di quest’arte per indagare il mondo e guardarlo con altri occhi. Al termine della sua riflessione aggiunge però una nota critica che ci colpisce molto: sottolinea la frustrazione nell’utilizzo dei social network per presentare al mondo le proprie opere.

Ci racconta con dovizia di particolari che dietro ad ogni foto che pubblica c’è un lungo lavoro: la ricerca del soggetto, la prospettiva, la luce…, spiega che magari prova 100 volte la stessa posa prima di trovare la forza comunicativa che cerca. Il problema è che però, quando arriva a caricare le sue opere migliori su instagram, o flickr, è consapevole che l’attenzione che il pubblico dedicherà ad ognuno di questi lavori sarà di pochi secondi (o meno…) dopodiché ricomincerà lo scroll frenetico, e mille altre immagini ne cancelleranno la memoria.

“Che la mia foto riceva o no un like non cambia, anche il like si consuma in un centesimo di secondo, il problema è che se non ci si ferma di fronte all’immagine, se ne perde tutto il valore!” ci dice.

Quando una fotografia parla per davvero

Sentivo che sarebbe stato interessante e prezioso approfondire ulteriormente la questione.

Mi aveva colpito il modo in cui Marco parlava delle suo fotografie, c’era fierezza e affetto, sembrava che parlasse di creature animate; mi ha solleticato così l’idea di provare a dare voce davvero a una di queste immagini. Cosa ci avrebbero raccontato?

Vuoi fare un esperimento?

Propongo allo studente di sottoporsi ad un esperimento, se gli andava di impersonificare come un attore una delle sue foto per esplorare ulteriormente gli stimoli interessanti che ci aveva portato. Si tratta della tecnica psicodrammatica dell’ “inversione di ruolo“, in vero rischiata un pò così, incautamente, a freddo: non conoscevo le persona che avevo davanti, non sapevo se sarebbe stato la gioco, se fosse stato nella condizione adatta per immedesimarsi e lasciarsi andare alla spontaneità e creatività.

Dai quei pochi elementi che possedevo, con un pò di fiuto e di azzardo, intuivo che avrebbe potuto funzionare; e ad ogni modo in caso non avesse funzionato sarei stato subito pronto a fare un passo indietro.

Ascoltare una foto che parla

Con molto coraggio, curioso e un pò perplesso, Marco viene alla cattedra, di fronte ad un’aula molto affollata.

Gli chiedo di fare tre giri su se stesso (la cosa per lui si fa ancora più imbarazzante, ma sta al gioco…) sapendo che quando si fermerà si sarà trasformato nella sua foto, così che io potrò iniziare a intervistarlo.

Di seguito i passaggi più significativi di questo strano incontro:

-Buongiorno foto. Piacere di incontrarti. Anzitutto puoi raccontarci cosa raffiguri?

Sono la foto di una falesia, la parete di una montagna, con una luce molto particolare, guarda come sono rosa.. da un’idea di serenità e di mistero..-

– Come è stato il momento in cui sei nata, lo ricordi?

– Si, lungo, quasi estenuante, però Marco si è preso molta cura di me; lui è un perfezionista sai… guarda come sono venuta bene, devo proprio ringraziarlo!

– Senti foto, io però so che c’è qualcosa che non ti lascia serena, me lo diceva

Marco prima. vuoi parlarcene un pò?

– Certo… Io arrivo al mondo attraverso i social network. Questo mi permette di arrivare a tante persone, mica come le foto di un tempo che rimanevano chiuse negli album, che le vedevano poche persone e poi le dimenticavano. A volte ho anche tantissimi like sai?

Il problema è che tutti si approcciano a me con superficialità – un’occhiata e via – distratti da tanti altri stimoli che ci sono nel mondo digitale, e io mi sento persa in mezzo a mille contenuti buttati li tanto per dire “esisto”.

– Ma quindi cosa vorresti?

– Ti confesso che sono molto gelosa delle foto nelle mostre, dei quadri nei musei, dove le persone si fermano, gli dedicano del tempo, le commentano, ci riflettono. Beate loro, io invece costretta in questo frullatore…

Senti vuoi riassumere tutto quello che mi hai detto in un messaggio da mandare al mondo?

– Si (Marco-foto ci pensa un pò) …voglio una cornice!!!

Questo incontro ha ispirato un’attività che abbiamo chiamato proprio “voglio una cornice!“, che è stata poi proposta tante volte nei percorsi educativi con pre-adolescenti o adolescenti, ma che sicuramente, nella situazione giusta, potrebbe funzionare anche in un contesto più adulto.

L’ATTIVITA’

"Fermare” le immagini

L’attivazione è molto semplice.

Chiediamo ai ragazzi di cercare sul proprio telefono una foto, o in generale un’immagine che loro hanno prodotto, che magari è già stata condivisa sui social network (ma anche no), che ritengono meriti attenzione perché per loro particolarmente significativa, che dice qualcosa di importante di loro, o del loro sguardo sul mondo; un’immagine che, appunto, meriti “una cornice”.

Non devono per forza essere opere d’arte (o sedicenti tali) come nel caso raccontato prima, vale qualsiasi foto o immagine che abbia un significato per chi la conserva nel proprio telefono, e che rischia di perdersi nel mondo sovraccarico del digitale.

Spegnere le luci, uscire dal dispositivo

Per prepararsi ad un lavoro del genere è utile un momento di riscaldamento che possa aiutare i partecipanti ad entrare in contatto e creare un clima di complicità e intimità.

Uno degli elementi di base di questo lavoro è la creazione di un ambiente raccolto per condividere insieme le immagini, e questo può essere aiutato anche da elementi scenografici: per noi all’ Anno Unico è importante abbassare le luci, non solo per vedere meglio l’immagine proiettata, ma anche perché la penombra ci avvolge, unisce e protegge.

A questo punto proiettiamo le immagini una alla volta e prendendoci per ognuna tutto il tempo che merita. Le foto vengono così liberate dalla gabbia del dispositivo, scompare il rumore di fondo di altri mille contenuti, scompaiono i likes, è sabotata la possibilità di scrollare con il gesto automatico che siamo soliti fare, e si aprono spazi di connessione (con se stessi, con gli altri) imprevisti.

C’è qualcosa in questa attività che ricorda la “serata diapositive” frequenti prima dell’avvento del digitale. Le foto erano mostrate solo ad una cerchia stretta, si raccontava, ci si fermava su quelle che avevano un’importanza particolare. Il problema in quei casi era la prolissità, e il fatto che il proiettante era il centro della serata mentre gli altri poco più che spettatori (e ad un certo punto scattava anche qualche sbadiglio…). Con questa proposta si recupera il lato di intensità di quell’esperienza, con il valore aggiunto della circolarità e simmetria delle diverse voci, dello scambio come fondamento del lavoro.

Ad ognuno il suo spazio

La dinamica del lavoro è semplice: ogni ragazzo a turno presenta la propria foto, può raccontare quando l’ha fatta, quali sono i particolari che dovremmo notare, perché la ritiene significativa. Gli altri possono solo fare domande (alla base dell’ascolto attivo…); non si più commentare, non si può giudicare.

Volendo si possono anche utilizzare tecniche di conduzione più raffinate per approfondire l’analisi riflessiva (inversioni di ruolo, fumetti, riproduzione “live” della foto), ma nella maggior parte dei casi io preferisco lasciare il tutto “leggero”, confidenziale. Aggiungendo al limite la richiesta di un titolo per l’immagine al termine di ogni presentazione.

…DAL DIARIO DI UNA SESSIONE

Le immagini che i ragazzi in genere portano sono molto differenti. Di seguito racconto ciò che è emerso durante una sessione con i ragazzi dell’ Anno Unico, un paio di anni fa.

Si tratta di un gruppo, per quanto eterogeneo, che aveva in quel momento già fatto un importante percorso di condivisione e lavoro insieme, in cui c’era già un buon livello di fiducia reciproca e capacità di ascolto.

Anzitutto, la famiglia

Alcuni partecipanti al gruppo hanno scelto di portare foto di propri famigliari (ma mai genitori o fratelli..), appartenenti alla cerchia allargata che sono stati rifugio e riferimento in momenti difficili.

Pablo ha portato un montaggio di foto di alcuni parenti in Perù, fatta con photocollage, un’applicazione per smartphone: ci sono i suoi zii e i suoi cugini sorridenti. Ci racconta che a loro è molto legato, purtroppo li vede poco perché vivono lontani, però sono come fratelli per lui, e non vede l’ora di ri-incontrarli.

I compagni chiedono alcune informazioni per saperne di più, incuriositi da alcune pose o elementi nella foto.

Alex porta una foto che ritrae i suoi giovani zii: “mi capiscono più dei miei genitori, per fortuna che ci sono loro, senza di loro non so dove sarei ora…” ci dice..

L’istantanea di Laura invece ritrae lei con la sua anziana nonna; “l’ultima foto fatta insieme prima di morire” ci confida “la nonna ha significato molto per me“, poi rimane in silenzio, commossa. La Laura ne ha passate tante, tra comunità e ricoveri in ospedale, e a noi in quel momento ha voluto portare un pezzo importante di sé; se lo ha fatto è perché ha ritenuto che potesse fidarsi.

Il valore di un lavoro come questo è che ognuno sceglie come starci, a quale livello di intimità esporsi. I compagni la guardano con sguardi pieni di vicinanza, è un silenzioso abbraccio di tutto il gruppo; Lorena, la sua amica, la abbraccia davvero.

La mia arte per raccontare di me

Felipe invece ci presento uno screenshot tratto dal suo profilo instagram. E’ una sua produzione artistica, realizzata con un’app per ipad. Lui è un appassionato di disegno (già un suo lavoro era stato pubblicato in un articolo, qui). Si tratta di un proprio “autoritratto digitale”, realizzato con cura, in cui il volto è diviso a metà; una metà è più serena, l’occhio è chiuso, mentre l’altra dà idea di “essere sull’attenti”: l’occhio è aperto e il volto meno rilassato. Ci racconta che in quel lavoro possiamo capire chi è veramente, e per questo ne è molto soddisfatto. Rappresenta il suo lato sognatore, quanto sia importante per lui fantasticare, la serenità dei momentitranquilli e creativi. E insieme c’è il Felipe che deve essere sempre sull’attenti in un mondo difficile, fatto di soddisfazioni ma anche minacce e sofferenze.

Samuele e Antonio non condividono invece immagini particolarmente intime o personali, ma non si sottraggono a condividere qualcosa di sé, che si rivelerà comunque molto importante

Samuele ci mostra la foto che ha fatto ad un graffito. Ci dice che rappresenta il livello tecnico a cui aspira: ci fa notare come le lettere sono state decostruite, come si intrecciano, come tutto ciò trasmetta un senso di movimento, di vita; la “il nome si è trasformato in un essere biologico e meccanico insieme” ci dice. Ci fa notare la precisione del tratto, spiegandoci quando è difficile realizzare un’opera del genere con gli spray.

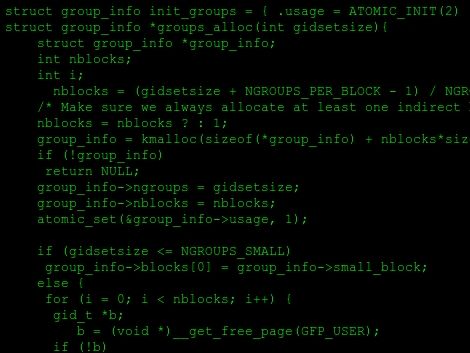

La bellezza del codice

Antonio, molto riservato, all’inizio aveva dichiarato che non avrebbe partecipato. Quando però gli ho ricordato che non era necessario portare una foto, e al limite nemmeno un’immagine originale, inizia a trafficare con il suo telefono, gira un pò nel web e poi mi invia il suo contributo. Si tratta del codice di un software in caratteri verdi, a “cristalli liquidi” come nei monitor di un tempo, su fondo nero. “La bellezza del codice” è il titolo che gli dà. “Nessuno capisce quello che vuol dire…”, ci dice con sguardo beffardo. Aveva trovato, con il suo stile, provocatorio e protetto, un modo per contribuire al momento di condivisione; sembrava che anche la sua immagine ci stesse dicendo “per capirmi c’è bisogno di tempo, non sono così immediato”.

Mi ha fatto tornare in mente quando il nostro amico Baku, uno dei più potenti coder italiani, durante una delle reading che organizzavamo tempo fa in una baita in montagna, aveva letto il Kernel di Linux, con un’espressività tale che anche a me, che non so nulla di programmazione, era sembrato di capirne i contenuti, e in cui si palesava tutta l’intensità della sua relazione con quello strano linguaggio.

Fanculo al sole!

Per ultima tocca ad Lara. Porta una foto scatta da lei, e postata recentemente su Instagram. Ritrae il suo dito medio alzato e sullo sfondo un tramonto. Poteva sembrare anche questa una provocazione (e ci sarebbe anche stata…) ma scopriremo presto che non lo era per niente. Lara ha un fare molto serio, e inizia a raccontare: “anzitutto sono molto fiera perchè questa foto mi è venuta molto bene” “rappresenta quello voglio dire…“. Ci racconta che la foto è stata scattata al tramonto, il momento per lei più bello della giornata, perchè ne segna la fine, si abbassano le ansie e può godersi un pò di tranquillità. Al contrario la mattina rappresenta per lei la fase più ansiogena: non sa cosa potrà accaderle quali problemi dovrà affrontare. La foto immortala la luce che scompare, il giorno che si congeda al quale lei da il proprio personale saluto. Il titolo, piuttosto didascalico ma efficace, è “fanculo al sole“.

Articolo precedente Prossimo articolo

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License ove non altrimenti specificato